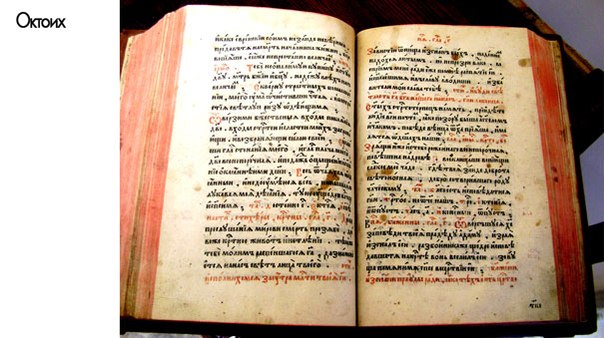

Удивляться есть чему: в коллекции музея немало интересного. К примеру, Октоих – одно из самых ранних изданий, напечатано нижегородским (никитинским) шрифтом в две краски – черной и киноварью. Эта богослужебная книга печатника Н.Ф. Фофанова, последователя первопечатника российского Ивана Федорова. Она была издана в 1618 году.

Интересна судьба этого мастера печатной книги. В 1612 году Никита Федорович, спасаясь от иноземного вторжения, бежал со своей типографией из Москвы в Нижний Новгород. Здесь он и устроил печатное дело. Считается, что из нижегородских изданий Фофанова до нас дошел лишь единственный экземпляр его патриотического произведения «Нижегородский памятник», который хранится в отделе редких книг Российской государственной библиотеки в Москве. Однако исследование показало, что книга Октоих, хранящаяся в дзержинском музее, – возможно, ранее неизвестный экземпляр печати нижегородской типографии Фофанова. Но обо всем по порядку.

Когда с воцарением на российский престол Михаила Федоровича была осознана необходимость печатания церковных книг, сведущие люди вспомнили Фофанова, человека «смышленого, разумного к таковому хитрому делу», и вызвали его из Нижнего Новгорода снова в столицу. На предпоследней странице «дзержинского» Октоиха указано, что начата печатанием эта книга в царствующем граде Москве, в его царского величества друкарне (печатне) и в 1616 году, февраля в 29 день «снисканием и начальством преславного дела сего мастера Никиты Федоровича, сына Фофанова-псковитина», а завершена в 1618 году сентября, в 23-й день, «трудами и тщанием прочих сработников мастера Никиты и в работе повинующихся ему, с ним трудившихся Петруши Васильева, сына Федыгина с товарищи». Из записи видно, что печатание одной из первых книг, начатое Никитой Федоровичем Фофановым в Москве, заканчивали и выпускали в Нижнем Новгороде уже без участия мастера его ближайшие ученики – Петр Васильевич Федыгин и его товарищи. Заключенная в кожаный переплет с медными застежками, книга прекрасно сохранилась.

О многом может поведать древняя книга Октоих, но и немало загадок таит. Так, оставленная на первых десятках листов по нижнему краю запись-скрепа рукой Петра Никитича Апраксина, сына боярского и головы, старшего из 4-х сыновей Н.Е. Апрак-сина гласит: «Охтай… Никитина сына Опраксина… вкладу вдом Вознесения Господу Бога и Спасу нашего… Христу… монастырь что на Москве в кремле городе лета 7135 (1627) декабря в 4 день». Чудом уцелевшую богослужебную книгу Октоих передали в музей из Володарского исполкома в 1944 году. Как попала книга из монастыря Москвы в наши края? Загадка.

О многом может поведать древняя книга Октоих, но и немало загадок таит. Так, оставленная на первых десятках листов по нижнему краю запись-скрепа рукой Петра Никитича Апраксина, сына боярского и головы, старшего из 4-х сыновей Н.Е. Апрак-сина гласит: «Охтай… Никитина сына Опраксина… вкладу вдом Вознесения Господу Бога и Спасу нашего… Христу… монастырь что на Москве в кремле городе лета 7135 (1627) декабря в 4 день». Чудом уцелевшую богослужебную книгу Октоих передали в музей из Володарского исполкома в 1944 году. Как попала книга из монастыря Москвы в наши края? Загадка. Еще один уникальный экспонат коллекции – Евангелие московской печати 1637 года. Он поступил в музейную коллекцию из Горбатова в 1936 году, о чем свидетельствует следующая запись на форзаце: «Сия книга села Свята церкви привезена Иваном Ефимычем Королевым Гороховецкого уезда Святской волости, дарится в Дзержинский музей 1936 г. мая 2-го дня». Старопечатная книга облачена в деревянный переплет, оклеенный светло-коричневым бархатом. На верхней крышке переплета – медные угольники с изображением 4-х Евангелистов, в центре на меди изображено воскресение Христа. На страницах Евангелия сохранилась запись-скрепа: «Сия книга глаголемая Евангелие напрестольное приложили исб книгу Алексей Иванов сын Перерезов да брат ево Василей из деревни Силинскойда Онодрей Семенов в деревни… да Онисим Кузьмин деревни Климовской да Иван Кондратьев деревни Даминихи да ким Кондратьев да Онтон Ефимьев деревни Крапинова да Семен Иванов деревни Бескова да Оксан Самайлов тое же деревни Одерихи да Степан Лаврентьев да Иван Васильев а приложили сию книгу у церкви Успения пречистой Богородицы на горы и приказали священиком Еремею Иванову сыну с товарищи к тоей книги Евангелие в церкви не продат ни где ни заложит а за них Бога молить подписано в лето ЗРМЕ (7145, 1637) апреля в 9 день».

Книги тогда были очень дорогими. Цена одной была соразмерна стоимости коровы. Вот и вкладная запись Евангелия говорит о том, что ее купили вскладчину десять жителей семи деревень и вложили дар в церковь Успения Пресвятой Богородицы на поминовение душ своих умерших родственников.

Рассказ о нашей коллекции не был бы полным без упоминания Минеи праздничной (трефологиона). Издание более чем в 600 страниц содержит службы важнейшим праздникам и святым. Оно было напечатано в Москве в 1637 году. Кожаный переплет с блинтовым тиснением украшен фасками, тонированным обрезом и капталом. Застежки утрачены.

Рассказ о нашей коллекции не был бы полным без упоминания Минеи праздничной (трефологиона). Издание более чем в 600 страниц содержит службы важнейшим праздникам и святым. Оно было напечатано в Москве в 1637 году. Кожаный переплет с блинтовым тиснением украшен фасками, тонированным обрезом и капталом. Застежки утрачены. Большая часть коллекции Краеведческого музея – книги, изданные в старообрядческих типографиях. Среди них «История об отцах и страдальцах Соловецких», созданная в Клинцах в типографии Федора Карташева в 1795 году, Златоуст Почаевской типография 1813 года, Поучения Иоанна Златоуста и другие. Коллекция также содержит книги, принадлежавшие единоверческой типографии: Минея служебная, Жития, Наказания и поучения Ефрема Сирина, Книга Никона Черногорца, Часовники, Псалтири. Немалый интерес представляют 8 рукописных книг также старообрядческого происхождения. Написанные на бумаге конца XIX – начала XX вв. в большей части – это богослужебные книги для домашнего использования.

В сборнике духовных стихов вирши «Как прииде Варлааме к Иоасафу», «О младой юности», «О благодати пустыножитии», «О смерти и страшном суде». Привлекает внимание рукописная книга Праздники, созданная неизвестным мастером-словописцем в конце XIX – начале XX вв. В подобные певческие гуслицкие рукописи переписывали тексты песнопений в сопровождении особых музыкальных знаков – крюков. Это роскошное издание, хранящееся в музее, с крюковой нотацией, богато украшено красочным гуслицким орнаментом, яркими заставками, инициалами, концовками. Краски не померкли от времени: синий цвет, голубой, розовый, бирюзовый, в сочетании с обильным золочением горят и играют в солнечных лучах.

Гуслицкие певческие рукописи происходят из среды старообрядцев-поповцев. Гуслица, или Гуслицы – очень интересный район Подмосковья.

Местность эта получила свое название по имени реки – Гуслица, притока р. Нерской, впадающей в Москву-реку. Наиболее убедительная версия связывает происхождение названия реки от финского слова «гуус» или «куус» в значении «ель», «сосна», «хвойное дерево». Однако бытует еще одна версия происхождения названия реки – славянская. В некоторых древних славянских языках слово «гусл» означало «колдун». Кстати, и гусли первоначально были именно ритуальным инструментом, которым имел право пользоваться далеко не каждый. Получается, что Гуслица – «колдовская река», «река колдунов».

В конце ХVII – начале ХVIII вв. в гуслицкие леса бежали старообрядцы, спасаясь от гонений за веру. Весь XIX век и позже край часто именовали «Старообрядческой Палестиной». Население Гуслиц было почти поголовно грамотным, включая женщин. Здесь заслуга старообрядчества, в котором грамотности, прежде всего церковной, отводилась первостепенная роль.

В Гуслицах было немало талантливых мастеров, занимавшихся художественными промыслами. В том числе переписывали книги, которые украшали знаменитой «гуслицкой» росписью, работали мастерские медного литья, производившие кресты, иконки, складни, делали настенные листы с лубочными картинками разнообразного содержания, писали иконы. Переплет у рукописной книги Праздники гуслицкого письма, хранящейся в нашем музее, цельный: кожа с золотым тиснением, двумя застежками.

Имеются в музейном собрании и другие книжные редкости, но уже не старопечатные – более позднего времени. Например, «Труды Вольнаго экономическаго общества к поощрению в России земледелия и домостроительства», напечатанные в типографии Императорского шляхетского сухопутного кадетского корпуса. «Труды» – первый в России экономический и сельскохозяйственный журнал, на страницах которого публиковались работы крупнейших русских ученых: А.Т. Болотова, А.М. Бутлерова, А.Н. Бекетова, И.В. Вернадского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, К.М. Бэра, Д.И. Менделеева, В.В. Докучаева и многих других. Первые выпуски журнала пользовались необыкновенным успехом, и проникновение издания в глубинку Нижегородской губернии – свидетельство тому. На корешке одного из томов «Трудов» 1794 года хорошо сохранился суперэкслибрис «Н. Д.». Хозяин журнала, возможно, живший в Черноречье в позапрошлом веке, несомненно, был человеком прогрессивным и просвещенным для своего времени. Трепетно, с большой осторожностью берешь в руки том прижизненного издания сочинений русского поэта Гавриила Романовича Державина (1743 – 1816 гг.). Это первое академическое собрание сочинений издавалось с 1808 по 1816 г. типографией Шнора в Санкт-Петербурге. Книга с объяснительными примечаниями Я. Грота в роскошном переплете (маркен) с пятью блинтами. Хранящийся в музее экземпляр – один из томов собрания, которое и поныне остается наиболее полным собранием выдающегося русского поэта и деятеля XVIII – XIX вв. И как не залюбоваться столь роскошным изданием – настоящим чудом полиграфии XIX века: с тиснением золотом на корешке, полными золотыми обрезами, с удобным форматом 121 на 131. Здесь же и шелковые ляссе, оригинальные форзацы, золотисненная дубляра в виде орнамента на всех форзацах. Осторожно перелистываешь страницы и происходит чудо: кажется, старинный фолиант, несмотря на двухвековую давность, не утратил теплоты прикосновений рук его владельца – нашего земляка, возможно, большого ценителя и знатока русской поэзии. На одной из страниц сохранился штамп библиотеки Дзержинской канатной фабрики. Можно лишь предположить, что том из собрания сочинений некогда принадлежал бывшим владельцам этой фабрики Николаю Александровичу и Алексею Александровичу Смирновым.

Имеются в музейном собрании и другие книжные редкости, но уже не старопечатные – более позднего времени. Например, «Труды Вольнаго экономическаго общества к поощрению в России земледелия и домостроительства», напечатанные в типографии Императорского шляхетского сухопутного кадетского корпуса. «Труды» – первый в России экономический и сельскохозяйственный журнал, на страницах которого публиковались работы крупнейших русских ученых: А.Т. Болотова, А.М. Бутлерова, А.Н. Бекетова, И.В. Вернадского, П.П. Семенова-Тян-Шанского, К.М. Бэра, Д.И. Менделеева, В.В. Докучаева и многих других. Первые выпуски журнала пользовались необыкновенным успехом, и проникновение издания в глубинку Нижегородской губернии – свидетельство тому. На корешке одного из томов «Трудов» 1794 года хорошо сохранился суперэкслибрис «Н. Д.». Хозяин журнала, возможно, живший в Черноречье в позапрошлом веке, несомненно, был человеком прогрессивным и просвещенным для своего времени. Трепетно, с большой осторожностью берешь в руки том прижизненного издания сочинений русского поэта Гавриила Романовича Державина (1743 – 1816 гг.). Это первое академическое собрание сочинений издавалось с 1808 по 1816 г. типографией Шнора в Санкт-Петербурге. Книга с объяснительными примечаниями Я. Грота в роскошном переплете (маркен) с пятью блинтами. Хранящийся в музее экземпляр – один из томов собрания, которое и поныне остается наиболее полным собранием выдающегося русского поэта и деятеля XVIII – XIX вв. И как не залюбоваться столь роскошным изданием – настоящим чудом полиграфии XIX века: с тиснением золотом на корешке, полными золотыми обрезами, с удобным форматом 121 на 131. Здесь же и шелковые ляссе, оригинальные форзацы, золотисненная дубляра в виде орнамента на всех форзацах. Осторожно перелистываешь страницы и происходит чудо: кажется, старинный фолиант, несмотря на двухвековую давность, не утратил теплоты прикосновений рук его владельца – нашего земляка, возможно, большого ценителя и знатока русской поэзии. На одной из страниц сохранился штамп библиотеки Дзержинской канатной фабрики. Можно лишь предположить, что том из собрания сочинений некогда принадлежал бывшим владельцам этой фабрики Николаю Александровичу и Алексею Александровичу Смирновым. Течет Река Времени. Коллекция книг Дзержинского краеведческого музея наглядно и зримо помогает ощутить ее движение из далекого прошлого в настоящее и будущее. Прикоснитесь к ней и вы.

Станислав Шальнов, краевед

(Автор благодарит за консультирование А.О. Марьеву,

(Автор благодарит за консультирование А.О. Марьеву,

заведующую отделом редких книг и рукописей НГОУНБ им. В.И. Ленина, сотрудников

Дзержинского краеведческого музея)

Дзержинского краеведческого музея)